Blog-Beitrag von Dr. Beat Kappeler

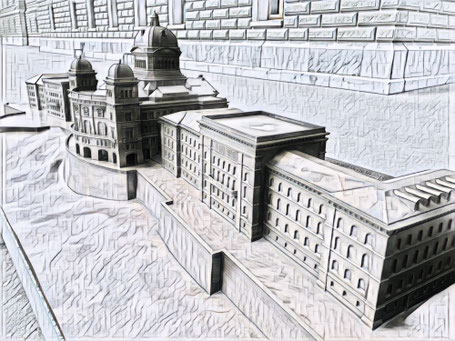

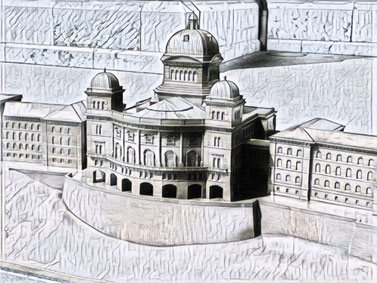

Die Schweiz ist von unten nach oben gebaut – ein unbekannter Baustein dazu

Eine einzige Zeile im Gesetz über die politischen Rechte stellt die Machtverhältnisse auf den Kopf (Art. 35) – in der Schweiz. Denn der Wähler kann streichen, kumulieren und panaschieren, um selbst die Listen für die Wahl zum Nationalrat zu kreieren. Die Parteizentralen sind ohnmächtig, wogegen sie in Westeuropa die Sitze mehr oder weniger zentral vergeben, und dann während der Legislatur Gefolgschaft der Gewählten fordern. Diesen Kontrast lieferte Boris Johnson im Spätsommer 2019, liefert ausserdem fast ganz Westeuropa: Johnson feuerte 21 unbotmässige Tory-Abgeordnete aus der Partei und strich sie damit von den Wahlplätzen nächstes Mal.

Die Gewählten in der Schweiz können hingegen ihrer Parteizentrale sagen, ich habe Euch den Sitz gebracht, oft mit viel Panaschierstimmen. Im übrigen Europa bestimmt die Parteizentrale, wer auf die Listen und in die Wahlkreise kommt. Während der folgenden Legislatur können die Einpeitscher sagen, ihr stimmt mit der Partei, ihr verdankt uns den Sitz – und die Wahlchance nächstes Mal.

Gegenüber den Wahl- und Regierungssystemen Europas bringt das Panaschieren den Schweizer Bürgern soviel Freiheitsgrade wie die direkte Demokratie auch: bottom-up, statt top-down.

Top-down in Westeuropa

Boris Johnsons Parteimacht steht nicht allein. In Frankreich führt das Wahlsystem in zwei Runden und in Einerwahlkreisen dazu, dass in den 14 Tagen vor der zweiten Runde die Zentralen der einander nahestehenden Parteien ihre nur zweitplazierten Kandidaten gegenseitig zurück ziehen, um eine Mehrheit der Rechten oder der Linken zu erreichen. Die eliminierten Kandidaten lesen es manchmal in der Zeitung, vor allem aber hat der Wähler nichts zu sagen. In Italien tauschten vor der letzten Wahl die Parteizentralen der Lega Nord und von Berlusconis Partei ebenfalls ihre Kandidaten in gegenseitiger Absprache aus. Dem Wähler blieben nur unveränderbare Listen, wie auch jene der Cinque Stelle. In Deutschland und anderswo stellen zwar Parteiversammlungen oft die Listen auf, doch Kandidaten, die gegen die Regierung stimmten oder sie gar dadurch zu Fall brachten, sind überall chancenlos.

Parieren oder Neuwahlen

Die Parteien Europas üben diesen Druck auf die Abgeordneten aus, weil nach wichtigen, aber verlorenen Abstimmungen die Regierung zurück tritt und Neuwahlen folgen. Alle Boote sinken zugleich. Und da jene Abgeordneten nur Berufsparlamentarier sind, sinkt ihr Brotkorb mit. In Deutschland hat die Erinnerung an die meist blockierten Parlamentsverhältnisse der Weimarer Republik zu einem modifizierten Vertrauensverfahren geführt – die Regierung stürzt nur, wenn die Opposition einen neuen Kanzler durchsetzen kann („konstruktives Misstrauensvotum“). Doch bei den seitherigen Versuchen dazu wurden die Abgeordneten schwer unter Druck auf die Parteilinien eingeschworen.

Gewaltenteilung wird schief

Doch wenn die Regierung oder der Präsident des Staates nach einer Niederlage in der Vertrauensabstimmung das Parlament auflösen kann oder muss, dann setzt man den Parlamentariern Daumenschrauben an, damit sie zustimmen. Dies gilt sogar auch in den Oppositionsparteien, damit sie sich der Regierung widersetzen – der mögliche Sieg in einer dadurch ausgelösten Neuwahl verführt auch diese Parteileitung zum Druck von oben auf ihre Parlamentarier.

Binäre Entscheide, keine Kompromisse

Ausserdem verläuft die Entscheidfindung im parlamentarischen System ausgesprochen binär – mit entweder/oder, ohne Zwischentöne. So verhandeln die Regierungs- und die Oppositionspartei kaum je, sondern die stärkere Partei regiert allein, so stimmt das Unterhaus der Regierung entweder zu, oder es kommt zur Neuwahl, und so kommen fast alle Vorlagen nur von der Regierung.

Der schweizerische Bundesrat hingegen ist seit 1848 im Amte, nie kollektiv zurückgetreten, immer nur ergänzt und nach Parlamentswahlen im Amte bestätigt. Nach Abstimmungsniederlagen im Parlament und vor dem Volk ändert er einfach die Vorlagen.

Dies gilt auch in der Schwesterrepublik USA: die Regierung tritt nach Niederlagen nicht zurück, und sie kann das Parlament nicht auflösen. Die Abgeordneten sind ebenso autonom. In beiden Republiken führt dies zu laufenden Kompromissen. Denn eine Vorlage kann auch scheitern, wenn Abgeordnete der mehrheitlichen Partei bocken. Daher werden in den USA und in der Schweiz oft Pakete geschnürt, damit alle bei der Stange bleiben. Das mag nach Kuhhändeln riechen, doch bleibt eine Regierung damit näher an den lokalen Wünschen als mit Parteizentralenmacht wie in Westeuropa.

Die Folgen: Parteizentralen bestimmen die EU

Diese Parteizentralen vermachten auch die EU. Der „Rat der EU“ ist aus den Ministern der Mitgliedsländer zusammen gesetzt. Dabei muss man die Delegationskaskade verfolgen: Diese nationalen Minister werden in allen Ländern von der siegreichen Parteispitze ins Amt berufen, sie werden im Rat der EU aber auch zu Gesetzgebern der EU. Deren Richtlinien gelten dann zurück in den Mitgliedsländern, und ihre Parlamente, regierungsabhängig, können diese EU-Normen nicht verwerfen, sonst fällt ja allenfalls die Regierung. Die Parteizentralen regieren unangefochten in Brüssel und zuhause. Das dürfte eher der Demokratiemangel der EU sein, als fehlende Parlaments- oder Volksrechte.

Die Schweiz ist grundsätzlich anders

Der politische Prozess in der Schweiz verläuft bottom-up, nicht nur wegen der Volksrechte, sondern vor allem wegen des Panaschierens. Die Macht der Parteizentralen gibt es nicht – im Gegensatz zum top-down-Machtverlauf in den westeuropäischen Staaten und in der EU. Die Demokratieformen variieren eben, etwa gemäss der Definition Isaiah Berlins. Die Westeuropäer finden sich mit weitgehender Delegation der Macht ab, und die Wähler können nur periodisch die ganze Regierungs-/Partei-Equipe auswechseln. Wilfried Pareto nannte dies „la circulation des élites“. Westeuropäer haben die „Freiheit VON“ Diktatur, Gewalt, etc. Die Schweizer fassen Demokratie als Möglichkeit auf, andauernd und immer wieder als Wähler, Abstimmende, Parlamentarier in die Speichen greifen zu können, als „Freiheit UM ZU“ gestalten. Dazu gehört auch, dass eine Verfassungsgerichtsbarkeit fehlt. Die Schweiz hat ein System der Volksrechte, gekoppelt mit einem „régime d’assemblée“.

Das aktuelle Buch von Dr. h.c. Beat Kappeler „Staatsgeheimnisse. Was wir über unseren Staat wirklich wissen sollten“ kann beim NZZ-Verlag gekauft werden. Es enthält noch weitere Gedanken über bisher unbekannte Bausteine des Schweizer Politiksystems.

Kommentar schreiben